诵诗词·学党史 第四期|郭思思《西江月·秋收起义》

郭思思

入党积极分子

赣南卫职院学生委员会委员

药学系学生会副主席

2020级高职药学3班班助

西江月

毛泽东

军叫工农革命,

旗号镰刀斧头。

匡庐一带不停留,

要向潇湘直进。

地主重重压迫,

农民个个同仇。

秋收时节暮云愁,

霹雳一声暴动。

一、创作背景

1927年8月毛泽东以中央特派员的身份,赶回湖南部署湘赣边界秋收起义。1927年9月9日举行了武装起义,点燃了秋收起义暴动的革命烈火。1927年秋收起义后几天,当时革命正处在异常艰苦的关头。此时毛泽东豪气干云,激情满怀,写下了《西江月·秋收起义》一词。

二、三个第一

一:人民军队历史上第一面军旗的诞生

八七会议后,中共中央派毛泽东前往湖南传达会议精神,并改组湖南省委,发动秋收起义。8月18日,在长沙市郊沈家大屋召开的湖南省委会议上,毛泽东坚决主张:由于国民党反动派叛变革命,屠杀工农,丧失了民心,成为白色恐怖的象征,因此秋收起义时“我们应高高打出共产党的旗子”,以共产党自己的名义领导人民革命。”

根据中共中央指示精神,湖南省委前敌委员会把位于修水、铜鼓、安源等地的革命武装统一编成工农革命军第一军第一师,不再沿用国民革命军的番号。同时,起义部队使用了一面自己设计的旗帜。这是人民军队历史上的第一面军旗。它的设计者是时任第一师师部参谋、曾经留法勤工俭学的何长工,以及副官杨立三、参谋处长陈树华。

因为没有现成的样子,三人经过反复研究,模仿苏联红军的式样,设计出带有镰刀、斧头、五角星的工农革命军军旗。旗幅为红色,象征革命;中央为白色五角星,象征中国共产党领导;星内嵌有交叉的黑色镰刀、斧头,象征工农大众紧密团结;靠旗杆一侧旗幅缝有白布条,上面用繁体字竖写着“工农革命军第一军第一师”的字样。诵诗词·学党史 第四期郭思思:《西江月·秋收起义》

二:第一次确立支部建在连上的制度

9月9日,长沙的铁路工人开始分头破坏长沙至岳阳、长沙至株洲段的铁路,秋收起义就此爆发。

但由于当时全国革命形势已走向低潮,反动军事力量在各处都大大超过革命力量,而起义部队主力只有5000余人,且分散使用,各自为战,行动并不统一,因此夺取敌人重兵驻守的中心城市长沙是根本无法实现的。很快,起义部队就遭受严重挫折,锐减至1500余人。危急关头,毛泽东命令部队撤出战斗,退到浏阳东乡文家市集结。

前敌委员会在文家市里仁学校召开紧急会议,会议同意了毛泽东的主张,决定改变攻打长沙的原定计划,沿罗霄山脉南移,向敌人统治力量薄弱的农村,坚持武装斗争,发展革命力量。

29日,起义部队到达江西永新县三湾村时,建制上虽然还有两个团,但人员已不足千人。由于当时部队基层尚未建立共产党的组织,党对基层部队的控制力不强。同时受旧军队雇佣思想和军阀主义作风的影响,使官兵关系遭到损害,加之作战失利、连续行军和斗争环境艰苦,部队减员严重,士气低落,纪律松弛,内部出现了混乱和动摇,就连一些指挥员也感到不知所措。

为了适应革命斗争需要,巩固这支新生的革命力量,当晚,毛泽东在泰和祥杂货铺主持召开前委扩大会议,决定对部队进行整顿和改编,这就是著名的“三湾改编”。

三湾改编首次实行支部建在连上的制度,是确立党对军队绝对领导原则的开端,同时实行民主制度,从政治上、组织上初步奠定了新型人民军队的基础,在建军史上具有重要的意义。毛泽东后来在写给中央的信中称:“红军所以艰难奋战而不溃散,‘支部建在连上’是一个重要原因。”

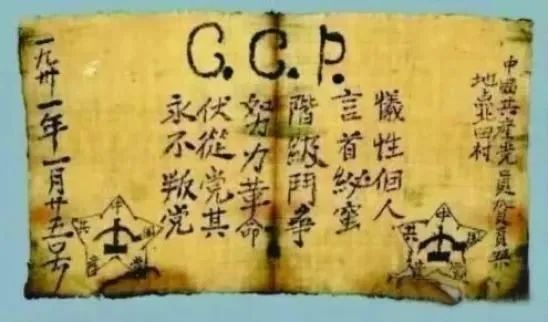

三:入党誓词中第一次加入“永不叛党”

10月15日,在湖南酃县水口街叶家祠堂的阁楼上,毛泽东主持召开了秋收起义部队组建以来的第一次新党员入党仪式,并给陈士榘、赖毅、刘炎、李恒、欧阳健和鄢辉6名新党员逐条讲解入党誓词:“严守秘密,服从纪律,牺牲个人,阶级斗争,努力革命,永不叛党。”

入党誓词中第一次加入了“永不叛党”四个字,这是数以万计的共产党人用鲜血和生命换来的。这已不再是一次普通的入党仪式,而是在播撒理想信念的火种。

水口入党仪式结束后,毛泽东要求各连党代表都要积极培养发展新党员,并照这个样子组织新党员进行入党宣誓。

三、现实意义

秋收起义,带着浓浓的乡土气息,饱含号召工农群众“同心干、不周山下红旗乱”的时代呐喊。有的放弃了远洋留学,有的舍弃了富足生活;有的抗拒着全家反对,有的离开了爱人厮守。

隔着岁月,辉映过去。不变的是,红色信念依然传承,依然犹如滚烫的铁水烧灼、熔铸着我们的内心。作为新时代、新青年,我们有新使命、新担当。请同学们一-定铭记,勇敢地燃烧自己!