诵诗词·学党史 第二十二期|张涛《清平乐·会昌》2021-8-20

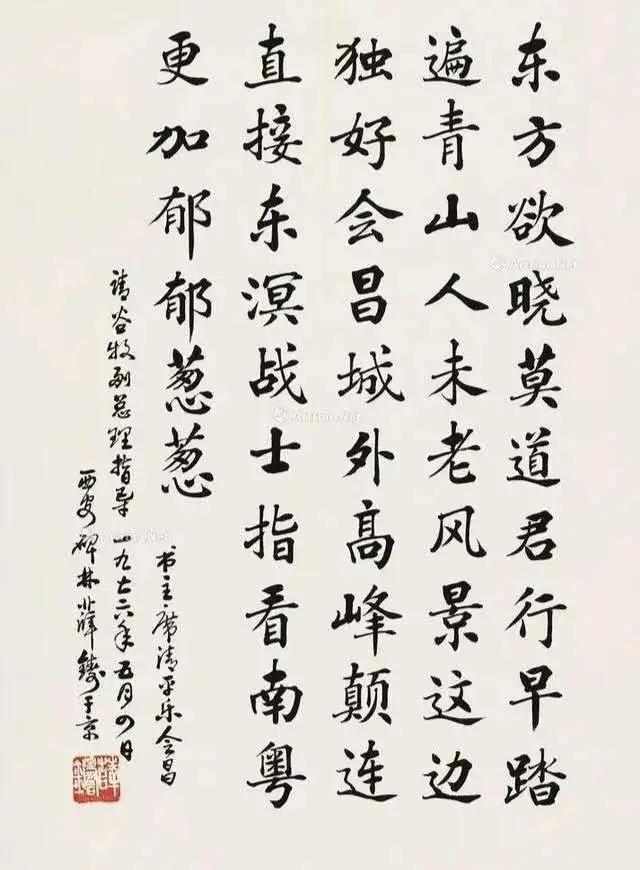

清平乐·会昌

张涛

入党积极分子清平乐·会昌

——毛泽东

东方欲晓,

莫道君行早。

踏遍青山人未老,

风景这边独好。

会昌城外高峰,

颠连直接东溟。

战士指看南粤,

更加郁郁葱葱。

岁月不居,时节如流。2023年已悄然行至终点,年终岁尾。站在2024新起点,用“心”回望,对我系来说,2023是充满挑战与机遇的一年。这一年,我们用一如既往的态度、 温度、 速度传递赣卫护理人好声音, 讲述赣卫天使们的好故事。

一、创作背景

1934年7月,敌军重兵开始进攻苏区中心地带,毛泽东带领粤赣省的红军战士们一路从文武坝出发,渡绵江,过黄坊。在会昌城外的高山上,毛泽东抬眼是大好山河层峦叠翠,垂目是红军战士铁躯铮铮,心潮澎湃,思绪万千,当即吟诵出《清平乐·会昌》这首词。 毛泽东借极富朝气的青山日出图抒发了自己的乐观主义精神,与中国革命柳暗花明的前途不谋而合。此词下阙,毛泽东将红军战士激昂奋勇的精神状态与会昌高峰不畏浮云、直指沧溟的景致融为一体,表达了他坚信革命必定成功的信念。

二、党史解读

1923年4月,毛泽东领导湖南工人运动逐渐形成风云之势,湖南省省长赵恒惕下令通缉毛泽东,毛泽东不得不第一次离开长沙,到上海中共中央工作。6月,他离开上海,去广州参加中共三大会议,在广州东山恤孤院后街31号召开的中共三大上,共产国际代表马林要求一切归国民党,大会最后决定共产党以个人名义加入国民党。在这次会议上,毛泽东第一次提出了农民问题,“我所爱、所交的朋友是穿草鞋的没有钱的穷人。”

1933年9月,四次“围剿”中央根据地惨遭失败的蒋介石,挥舞着指挥棒,调集50万国民党军队,又向中央根据地发动了空前规模的第五次大“围剿”。

由于“左”倾冒险主义者占据了党中央的统治地位,自1932年10月,中央根据地的开创者毛泽东被错误地撤销了党和军队的领导权,专任中央政府工作,实际上处于赋闲境地。这次“围剿”开始后,“左”倾冒险主义者,极力反对他诱敌深入的战略和各个击破的战术,处处排斥他对军队的影响,拒绝采纳他的许多建议,顽固坚持自以为是的军事路线,盲目自大,采用“御敌于国门之外”的战略方针,硬拼死守,用与敌力量悬殊的红军,展开阵地战,致使红军损失惨重,中央根据地面积急剧缩小,革命危在旦夕。面对这一切,广大红军指导员充满了疑惑,忧心忡忡,有的甚至产生了悲观失望的情绪。1934年7月,频频得手的敌人,再次重兵向中央根据地中心推进,形势十分危急。

在这紧急关头,毛泽东到会昌参加了粤赣省委扩大会议。驻守在会昌的是毛泽东十分熟悉的工农红军二十二师。这支部队是在毛泽东建军思想指导下,由工人师的一个团和粤赣地方武装编成的。他们在此次“围剿”以前,机智灵活地运用毛泽东的游击战术,英勇善战,转战于闽西和赣南,配合主力红军,打了许多胜仗,不仅巩固和扩大了根据地,也壮大了自己的力量。此次“围剿”中,尽管根据地的其他三线损失惨重,令人忧虑,但是他们把守的南线战局稳定,令人欣慰。会议结束后,毛泽东于7月23日天刚蒙蒙亮时,率领粤赣省委,省军区负责人及警卫,从文武坝出发,经黄坊,到会昌山,登临高处。在夏日黎明的清风中,面对壮丽山河的景色,毛泽东感慨万千。本以为自己是早行人,可看见手持钢枪,拿红樱枪的战士,他们彻夜坚守着阵地,警惕防范入侵之敌,蓦然感到他们才是真正的早行者。

站在高高的山岭上,思绪万千的毛泽东仿佛又回到了峥嵘岁月的长沙时光,携同窗好友,畅游湘江,拥立橘子洲头,远眺四方,岳麓山上指点江山,激扬文字……一会儿神思又跃到了1927年的大革命时期,为了挽救革命,毅然发动秋收起义,率领工农红军辗转湘赣闽等省,踏遍万水千山,到处播撒革命火种,历经千难万险,创建规模空前的中央革命根据地……回首往事,心潮澎湃,毛泽东记起南宋爱国词人辛弃疾“平生塞北江南,归来华发苍颜”和爱国诗人陆游“行遍天涯真老矣”的感慨佳句,看到广大红军指战员,为求解放,饱经血与火的洗礼,困难与挫折的考验,虽然脚踏险山恶水,士气依然旺盛,顿感革命者虽饱经风霜,斗志愈坚,风采犹存,永远是年轻,脱口出“踏遍青山人未老”千古佳句,表现出革命者气吞山河,万里如虎的气势。回望眼前,敌人频频得手,根据地危在旦夕,自己忧心似火。恰此时有战士遥指南方,说那里郁郁葱葱,风景更好。毛泽东心领神会,极目远眺,更感到根据地三面虽遭失败,但南面仍然光明一片。革命者只要斗志昂扬,任何暂时的困难和挫折都能战胜。道路曲折,前途光明,有广大工农红军的支持,革命一定能取得胜利,事业一定能成功。豪情满怀的毛泽东回到文武坝后,一改辛弃疾、陆游的悲叹之气,挥毫写下鼓舞人心的《清平乐·会昌》。