张洋

入党积极分子

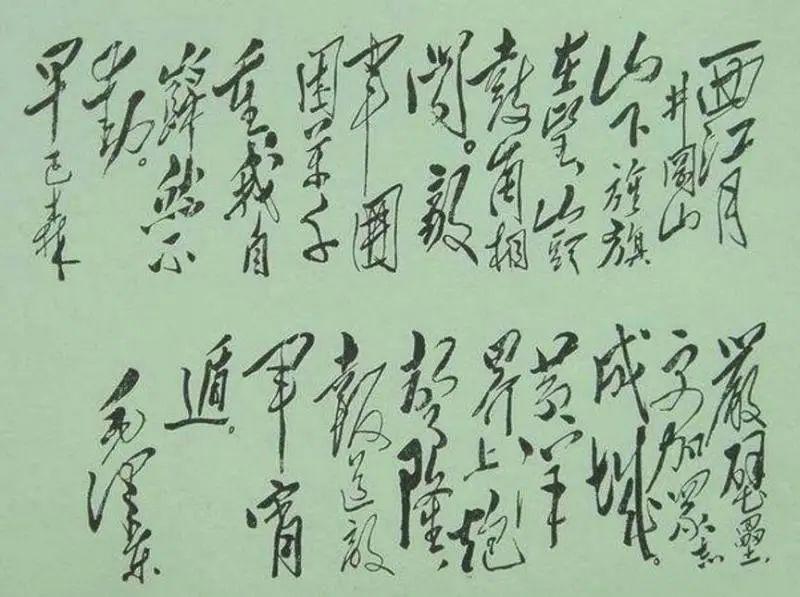

西江月·井冈山

毛泽东

山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。

创作背景

1928年7月,湘赣敌军向井冈山发动第二次“会剿”。为打破敌人“会剿”,在敌前锋逼近永新时,毛泽东率31团在永新附近将敌围困在 永新县城30里内达25天之久,而朱德、 陈毅则率领红军主力28、29团向敌占区 茶陵、酃县进攻,迫使来犯之敌慌忙回援茶陵,因而击破了敌人的首次“会剿”。但正当此时,28、29团向湘南冒进,结果在郴州先胜后败,红29团几乎全军覆没,剩余部队同28团一起向桂东转移。毛泽东得知消息后,亲自率31团前往桂东迎还红军主力,这时留守井冈山的仅剩31团的一营,敌人正是乘此机会纠集4个团向黄洋界哨口进攻。

黄洋界,距当年红军总部机关的 茨坪约25 华里,是宁冈、 永新、 酃县进入井冈山腹地的必经通道。当年红军在井冈山设有五大哨口,分别控制了井冈山的五条道路,其中黄洋界哨口最关键。敌我力量虽如此悬殊,但井冈军民凭险抵抗,最终以少胜多取得了黄洋界保卫战的胜利。

该词是毛泽东同志为赞扬黄洋界保卫战的胜利而写的。根据可知的参考资料来看,时间大约是9月5日前后在 遂川大汾,当朱云卿把黄洋界保卫战的情况向毛汇报后,毛泽东有了感触,才能欣然命笔写出《西江月·井冈山》。

党史解读

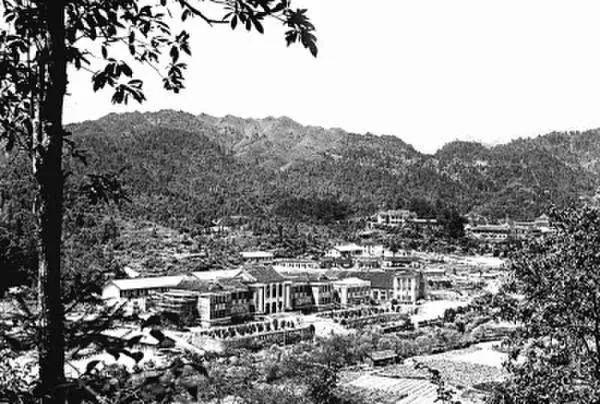

井冈山是中国共产党建立最早的革命根据地。1927年10月27日,毛泽东率领工农革命军第一师第一团1000余人,到达井冈山地区的茨坪,开始了创建井冈山革命根据地的斗争。

1928年2月,井冈山革命根据地初步形成,中国革命从此走上农村包围城市、最后夺取全国胜利的正确道路。井冈山时期,中国共产党把马克思主义与中国革命实际相结合,开辟了农村包围城市、武装夺取政权的革命道路,制定了党领导军队的一系列组织制度和纪律。井冈山革命根据地的创建,为中国共产党领导的各地武装斗争树立了榜样,成为中国革命走上建立农村根据地,以农村包围城市,最后夺取全国胜利的道路的开端。并孕育了井冈山精神,激励无数英雄儿女前赴后继。井冈山被载入中国革命的史册,被誉为“中国革命的摇篮”和“中华人民共和国的奠基石”,是爱国主义教育和革命传统教育的基地。这首《西江月》所记录的黄洋界保卫战的胜利,保住了中国共产党领导创造的第一个农村革命根据地,保住了红色的革命火种,使其燃遍闽西赣南,燎遍神州大地;黄洋界的炮声,最终演变成了开国雄壮的凯歌!

回首过去,展望未来,在国际严峻形势和疫情继续肆虐的情况下,中国仍能保持经济正增长,领导全国各族人民开创一个又一个奇迹,靠的正是这种顽强拼搏、不畏艰难的精神。坚定不移的维护党中央的领导,团结一心,奋勇前进,中华民族一定会走向新的辉煌,实现伟大复兴!