各位同学们,大家好!欢迎阅读本期的心理健康知识小课堂。本期要介绍的主题是——品行障碍。

为何有些同学,很喜欢与父母老师对着干?

为何有些同学,经常违反课堂纪律、破坏公共财物,但是从不觉得自己有错?

为何有些同学,不仅讨厌小动物,甚至经常虐待动物取乐?

为何有些同学,明明自己什么都不缺,但还是常常偷拿别人的东西?

......

而这行为的背后,是一种常见的心理问题——品行障碍。接下来,针对这一问题为大家进行科普。

品行障碍是什么?

品行障碍(conduct Disorder,CD)是一种起病于儿童或青少年时期的精神障碍,以反复的持续的攻击性和反社会行为为特征,部分会迁延至成年后的反社会人格障碍。CD在学龄儿童中发病率为1%~3%,男孩罹患率高于女孩。根据发病年龄(儿童期发病和青少年期发病)以及有无冷酷-无情特质(缺乏共情和内疚感)分为不同亚型。

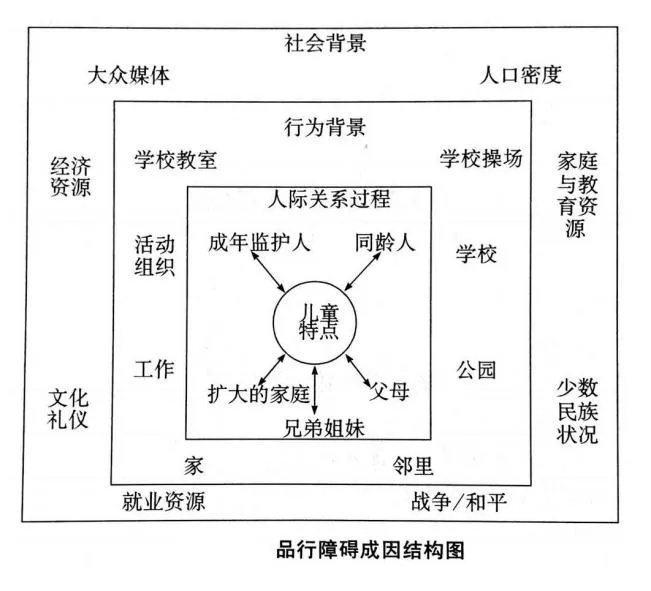

品行障碍如何引起?

一、家庭因素

家庭中的不良因素与该障碍的形成密切相关,品行障碍的起因包括:家庭严重不和睦缺乏爱的亲子关系;双亲对孩子缺少监督或监督无效;双亲对孩子的管教过严或不当;不良的社会交往;家庭成员道德水平低,缺乏良好的行为榜样,如酗酒、性犯罪;家庭社会经济地位低等。

二、社会因素

社会中的不良因素,品行障碍的原因如追求高消费、经常接触暴力或黄色文化、不良的社会交往(如同伴有敲诈、欺骗、偷窃等行为)、接受不正确的道德观、价值观等均对该障碍的形成起着重要作用。

三、生物学因素

双生子和寄养子研究均表明该障碍与遗传因素有关,该障碍家庭成员中患精神障碍的比例也高于普通人群。还有研究表明雄性激素水平高的男性儿童出现攻击和破坏行为的倾向增加。

品行障碍有哪些表现?

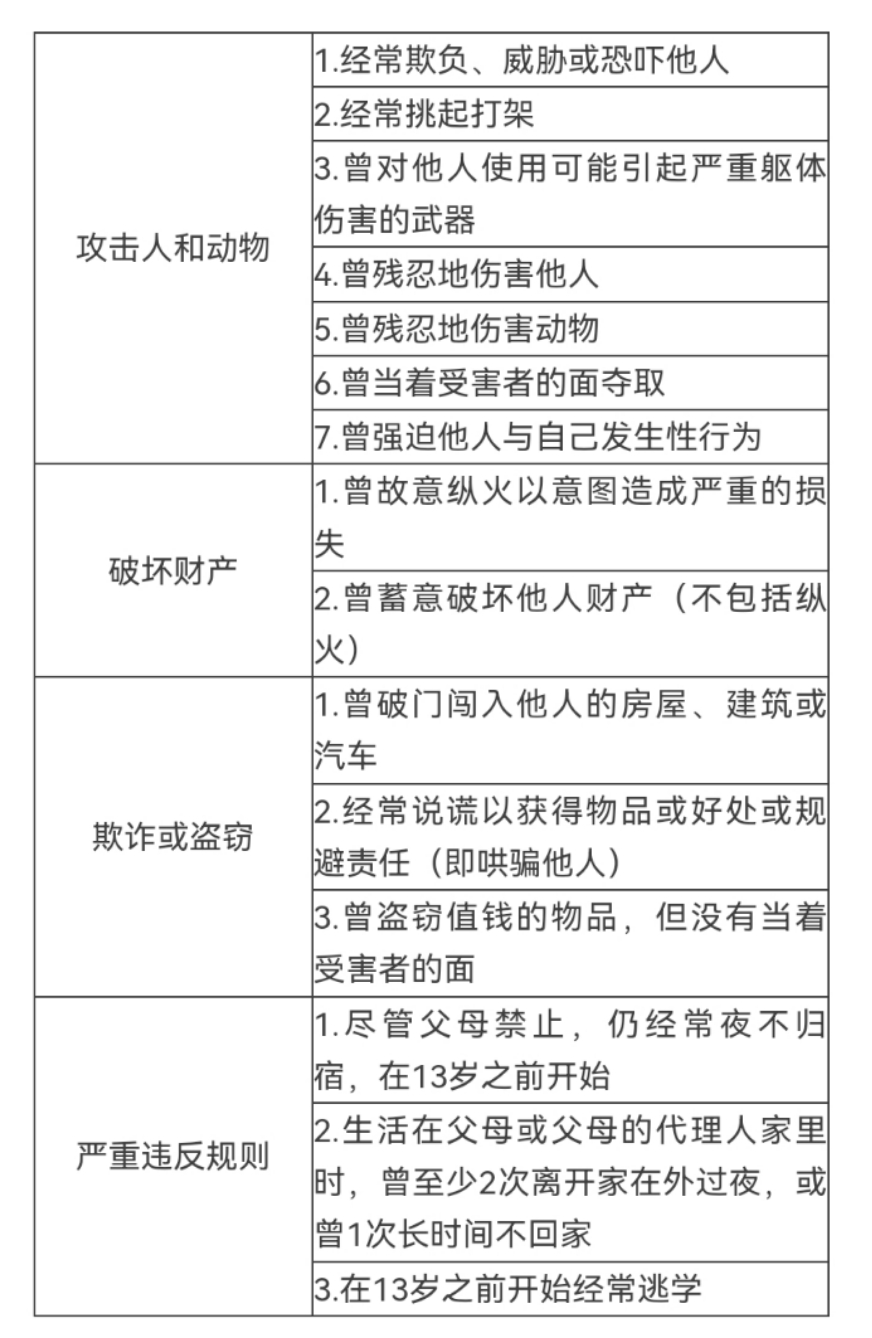

美国《精神疾病诊断和统计手册第5版》(DSM-5)中对CD的症状表现描述为存在异常行为模式,为反复的、持续的侵犯他人的基本权利或违反年龄相应的社会规范或规则。

具体行为表现:

品行障碍如何干预?

针对青少年CD患者的有效干预应包括针对青少年及其家长的持续综合干预。

干预内容包括:

1.提高家庭功能和父母养育技能

2.增加青少年与亲社会同龄人的联接

3.提高青少年的社交

4.情绪调节和解决问题的技能

5.改善青少年学校表现

6.提供社区支持等。

例如:较为成熟的多系统治疗方案(multisystemic therapy,MST),由治疗师、病例管理专员和行为管理专家组成的治疗团队在日常环境(如家庭或学校)中实施,持续3~5个月以上。荟萃分析结果显示,MST对所有年龄组人群的精神异常和物质滥用方面的改善优于常规治疗(个体咨询或家庭治疗),对15岁以下有严重反社会行为的青少年的违法行为有较弱的治疗效应。

精神药物的使用:

CD的治疗应以社会心理干预为主。然而,药物治疗在某些情况下是需要的,如共病多动障碍(ADHD)、情绪障碍等的处理。

荟萃分析结果显示,中枢兴奋剂(如哌醋甲酯和安非他明)对CD儿童和青少年的行为问题(共患ADHD)有较好的疗效。

研究者建议,兴奋剂治疗应该在对共患ADHD的CD患儿进行社会心理干预之前或同时开始。

对情绪失调及攻击行为严重的CD患儿,如果社会心理干预没有导致攻击行为的显著减少,可以同时给予抗精神病药物。

在一项研究中,对6~12岁患有ODD或ADHD和严重攻击行为的儿童,在父母训练和哌醋甲酯治疗中增加利培酮治疗后,可以减少攻击行为。

温馨提醒

长期使用非典型抗精神病药物可能导致体重增加和代谢综合征。因此,尽可能在短时间内给予最低有效剂量,并定期监测药物副反应。

综上,品行障碍是一类危害深远,干预困难的儿童精神障碍。因此,需要家长、学校、儿童保健人员、儿童精神心理专业人员以及社会多部门相互协作,共同努力,形成对儿童品行障碍早发现,早干预,长期随访,促进全面康复的全生命周期的管理模式。

感谢各位同学阅读本期的心理健康知识小课堂,我们下期再见!