一、什么是间隙感染?

在正常的颌面部解剖结构中,存在着潜在的彼此相连的间隙。当炎症控制不当,感染化脓一旦发生,易从单个间隙扩散至相邻多个间隙而引起颌面部大范围肿大。

二、颌面部间隙感染

病因

均为继发性感染。最常见的为牙源性感染;其次是腺源性感染;较少见的创伤性、医源性、血源性感染。

病原菌

病原菌以溶血性链球菌为主;其次为金黄色葡萄球菌。常为混合性细菌感染,厌氧菌所致感染少见。

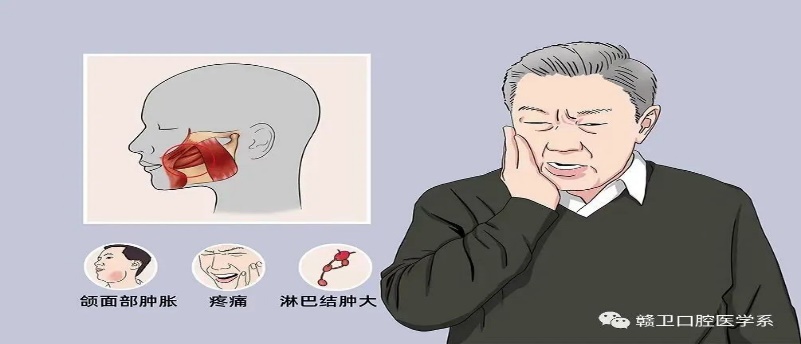

三、间隙感染的临床表现

局部症状:局部表现为红肿热痛和功能障碍、引流区淋巴结肿大;累及咀嚼肌部位可导致不同程度的张口受限;病变位于舌根、口底、咽旁、可影响进食、吞咽,甚至呼吸困难。

全身症状:局部反应重者,全身症状也较明显;包括畏寒、发热、头痛、全身不适、乏力、食欲减退、尿量减少、舌质红、苔黄及脉速;病情较重而时间较长者,由于代谢紊乱可导致电解质紊乱、酸中毒、甚或伴发肝肾功能障碍;严重感染者可伴有败血症或脓毒血症,可发生中毒性休克。

四、常见颌面部间隙感染

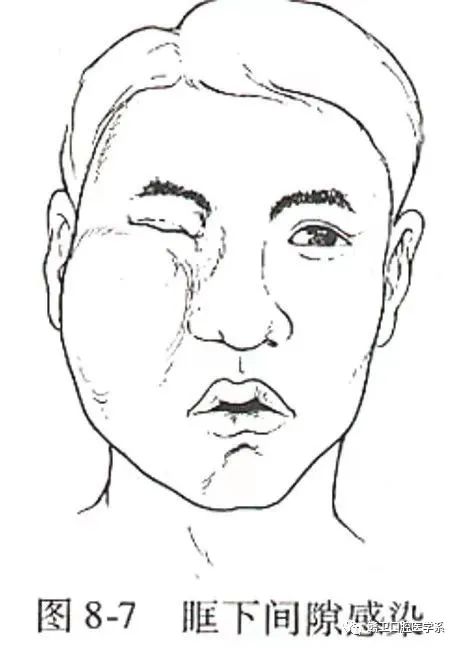

眶下隙感染间

1.位置:位于面前部,眼眶下方,上颌骨 前壁与面部表情肌之间。

周界:上界为眶下缘,下界为上颌牙槽突;内界为梨状孔侧缘,外界为颧骨。

2.感染来源:以上颌前牙和第一前磨牙的根尖感染为多见。

3.扩散途径:向眶内直接扩散→眶内蜂窝织炎向颅内扩散→并发海绵窦血栓性静脉炎。

咬肌间隙感染

1.位置:位于咬肌与下颌支外,侧骨板之间。

周界:上界为颧弓下缘、 下界为下颌骨下缘;前界为咬肌和下颌支前缘、后界为下颌支后缘;内界为下颌支外侧骨板、外界为咬肌和腮腺。

2.感染来源:以下颌第三磨牙冠周炎为最多见。

3.扩散途径:无,但易并发边缘性骨髓炎。

下颌下间隙感染

1.位置:位于下颌下三角区。

周界:上界为下颌骨下缘;后下界为二腹肌后腹和茎突舌骨肌;前下界为二腹肌前腹;深面是下颌舌骨肌和舌骨舌肌。

2.感染来源

成人:下颌磨牙根炎感染和下颌第三磨牙冠周炎。

婴幼儿:继发于化脓性下颌下淋巴结炎。

3.扩散途径:向前侧→颏下间隙;向内上侧→舌下间隙;向后内侧→咽旁间隙、翼下颌间隙;向下侧→颈前间隙。

翼下颌间隙感染

1.位置:位于翼内肌与下颌支内侧骨板之间。

周界:上界为翼外肌下缘、下界为翼内肌在下颌角内侧的附着;前界为颞肌和下颌支前缘、后界为下颌支后缘和腮腺;内界为翼内肌、外界为下颌支内侧骨板。

2.感染来源:以下颌第三磨牙根尖感染或冠周炎为多见。

3.扩散途径:向上扩散至颞间隙和颞下间隙;向前扩散至颊间隙;向前下扩散至下颌下间隙和舌下间隙;向内扩散至咽旁间隙。

口底蜂窝织炎

1.位置:双侧下颌下间隙、双侧舌下间隙和颏下间隙5个间隙的弥散性感染。

2.感染来源:多见是下颌牙的化脓性或坏疽性根尖周病或第三磨牙冠周炎扩散。其次是口咽部软组织损伤后继发口底多间隙感染扩散;扁桃体炎口炎、颏下或下颌下淋巴结炎散。

3.治疗:首先要防治窒息和中毒性休克,局部应尽早作切开引流。

五、选择题

1.颌面部间隙感染最常见的原因是()

A.牙源性

B.医源性

C.腺源性

D.血源性

正确答案:A

2.颌面部间隙感染的病原菌()

A.厌氧菌感染为主

B.以溶血性链球菌为主

C.混合性细菌感染为主

D.以金黄色葡萄球菌为主

正确答案:C